政府統計から見る不登校問題の現状

更新日: 不登校

こんにちは。勉強方法研究チームの佐古です。

今回は、政府が発表している統計資料から、不登校について考えてみます。

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」は、文部科学省が毎年行っている不登校やいじめ等に関する調査です。全国の国公私立小・中・高等学校を対象とした大規模な調査であり、不登校問題を考えるうえで、大切な資料の1つとなっています。

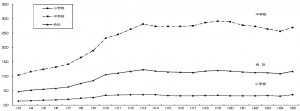

まず、この中から不登校について現在の状況について見ていきたいと思います。下のグラフ(図1)は、不登校児童生徒の割合にについて、平成3年度から平成25年度までの長期的な推移を表すグラフです。

- 図1. 不登校児童生徒の割合の推移(1000人あたりの不登校児童生徒数)(出典: 総務省統計局ホームページ URLは下記参照)

グラフ(図1)から、平成7年度から平成13年度にかけて不登校数が増加していることがわかります。

その後数年間、高い割合が続いています。このあたりから不登校問題について認知が広がり、様々な対処対策が試みられ、平成19年度からは昨年度までは減少傾向にありました。

ただ、今年度は6年ぶりに不登校児童数が増加しており、依然として抜本的な解決には至っていません。

また、グラフ(図1)からは、小学生よりも、中学生の不登校児童生徒の割合が大きいことも確認できます。

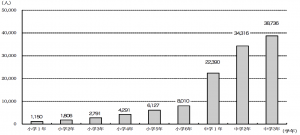

ここでは、中学の不登校児童生徒の割合について、より詳細な資料に当たってみます。下のグラフ(図2)は、25年度における学年別の不登校児童生徒を示しています。

- 図2. 学年別不登校児童生徒数のグラフ(出典: 総務省統計局ホームページ URLは下記参照)

グラフ(図2)からわかるように、全体として学年が上がるにつれて、不登校児童生徒数は多くなっていることがわかります。学年があがるにつれて、人間関係をめぐる問題や進路への不安等から、不登校になる生徒が増えていると考えられます。

見てきたように、不登校に関する問題は依然として難しい問題です。

原因は多種多様であり、全体的な傾向や過去の事例からだけでは、効果的な解決方法が見つからないこともあります。

それでも、家庭教師あすなろでは、社全体で、不登校や発達障害などについて強い関心を持ち、このブログを始めとする様々な活動を行っています。不登校でお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

-

成績アップMVP賞

りょうすけくん(中学2年生)

ご利用プラン:週1回90分- 苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!

- 父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

あすかちゃん(中学2年生)

ご利用プラン:週1回90分- 勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!

- 母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

しおんちゃん(中学3年生)

ご利用プラン:週1回120分- 頼りになる先生のおかげで成績UPしました!

- しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

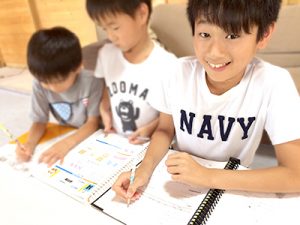

こうきくん(小学6年生)

ご利用プラン:週1回90分- 平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!

- こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

けんたくん(小学6年生)

ご利用プラン:隔週1回60分- 苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!

- けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

-

- 入会時に費用はかかるの?

入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。

また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。

補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。

-

- クーリングオフはできますか?

はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)

-

- 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?

はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

おかげさまで26周年

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。

あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。