学校生活が楽しくなる!?ADHDのお子さんに向けた支援方法とは

更新日: 発達障害

ADHD(注意欠陥多動性障害)とは「不注意」、「多動性」、「衝動性」の3つの特徴をもつ発達障害のことです。

物忘れが多かったり、些細なことでカっとなりやすかったりするので学校生活において「困り」を抱えていることは少なからずあります。

私たち「家庭教師のあすなろ」の相談窓口にも、「明確な診断は受けていないものの、うちの子が学校生活に困難を感じているみたいで…」というお問合せが目立ちます。

そこで今回は、ADHDのお子さんが学校生活を送りやすくなるような支援の方法についてご紹介します。

1 忘れ物を減らすための工夫

忘れ物はADHDのお子さんに限らず、誰にでもあることです。私自身も子どものころはよく忘れ物をし、先生に叱られた記憶があります。

しかし、ADHDのお子さんは短期記憶の弱さから特に忘れ物をしやすい傾向にあります。

ADHDのお子さんの忘れ物を減らす工夫としては学校からお子さんが帰ってきたら必ず学校から持ち帰った書類などを見せるように促してあげることです。

お子さんが帰ってきたら「学校から何かお手紙もらった?」などと促してあげることで学校への提出物の提出漏れを防ぐことが出来ます。

また、それを毎日繰り返し行うことで帰ったら学校からもらったお手紙を見せるという行動が習慣となり、自ら学校からのお手紙を見せるというところまでもっていくこともできるでしょう。

繰り返しが当たり前になると習慣になります。お子さんが習慣を身に付けるには保護者の方のサポートが必要です。

2 切り替えをスムーズにする声かけ

ADHDのお子さんは好きなことにはとことん熱中し、嫌いなことにはなかなか取り組むことが出来ない傾向があります。

しかし、学校では好きなことばかりできるわけではなく、嫌いなことも時には取り組まなければなりません。特に好きな教科から嫌いな教科への切り替えがスムーズにいかないときがあります。

特別支援教育支援員の経験がある人によると、担当していたお子さんに体育から国語への切り替えを促すのに苦労した経験があると言います。そのような時は事前に次にやることを伝えて、やることの見通しを持たせてやることが大切になります。

例えば上記の例でいうと、体育の時間の終盤に「次の時間は国語の授業だから終わったら準備しよう」と一声かけておくことで次やることが頭に浮かび、切り替えがスムーズにいきやすいです。

しかし、時にはそれでも切り替えがうまくできない時もあります。その時は時間を決めることも大切です。

「何時まで休憩する?」「~分になったら頑張ろう」などの声掛けを行い、お子さんとの間でいつになったら頑張るのか約束を交わします。

そうすることでお子さんが決めたことなので切り替えがスムーズにいきやすくなります。上記のことは家庭でも応用することが出来ます。

遊びから習い事への切り替えの時などに実践することで切り替えがスムーズにいくことがあるでしょう。

3 嫌なことは「活動的」にしてみる

②でも述べましたが、ADHDのお子さんは嫌いなことにはなかなか取り組むことが出来ません。

私の経験だと小学校で算数の授業を極端に嫌がるお子さんを見たことがあります。そのような時には「活動的」にしてあげることがポイントになります。

上記の算数の授業を嫌がっていたお子さんは体育や図工の制作、理科の実験などのお子さんの活動が伴うものにはとても意欲的に取り組んでいました。算数も活動的にすればいいのです。

数図ブロックや数え棒などの具体物を用いるだけでお子さんの操作活動が生まれるので意欲的に取り組むことができるのです。

これは家庭での宿題においても応用可能です。プリント形式の宿題でも具体物を用意し、操作性を取り入れてあげることでお子さんが意欲的に取り組むことができるきっかけになるでしょう。

五感を多く使った活動を意識して取り組ませてあげることで、お子さんの意識も変わり、意欲的に取り組むことができるようになるケースも多いのです。

まとめ

私たちも、ADHDのお子さんの指導のサポートをするにあたり、非常に多くのことを学ばせてもらっています。

「不注意」「多動性」「衝動性」という一見マイナスイメージを抱きがちな言葉ですが、捉え方次第では前向きな言葉になります。

「不注意」は注意が散漫な分「創造的」、「多動性」は「活動的」、「衝動性」は「行動が速い」とそれぞれ言い換えることが出来ます。私たちが思っている短所は裏を返すと長所になるのです。

ADHDのお子さんはそれぞれ発達特性をもっていますが、しっかりその子の特徴を捉えてあげることがとても大切です。

そしてその特徴を否定するのではなく、活かしてあげることが今後ADHDのお子さんが生きていく中で自分なりの生き方を見つけるきっかけとなることでしょう。

「家庭教師のあすなろ」の発達障害のお子さんに向けた取り組みについて

発達障害のお子さんやその親御さんは、悩みを抱えながらも相談できずにいることが多々あります。

家庭教師をやる、やらないは別にして、まずは無料体験申し込み窓口(お電話・メール)よりお問い合わせください。お子さんの勉強についての悩みを気軽に相談していただけたらと思います。

私たちが力になれることがあるかもしれません。

-

成績アップMVP賞

りょうすけくん(中学2年生)

ご利用プラン:週1回90分- 苦手な数学で49点アップ!勉強が好きになりました!

- 父:塾に比べて一対一なので、わからない所を集中的に教えてくださるのではないか...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

あすかちゃん(中学2年生)

ご利用プラン:週1回90分- 勉強のやり方がわかって成績アップ!将来の夢にむけての目標も立ちました!

- 母:個別指導に行っており最初は良かったんですが、マンツーマンじゃなく3対1ぐら...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

しおんちゃん(中学3年生)

ご利用プラン:週1回120分- 頼りになる先生のおかげで成績UPしました!

- しおんちゃん:勉強がキライで、勉強しているのに成績があがりませんでした。 も...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

こうきくん(小学6年生)

ご利用プラン:週1回90分- 平均60点台だったテストが、90点台にUP!ぴったりの先生に出会えた!

- こうきくん:マンツーマンで勉強するから、プレッシャーになって勉強ができなくな...…続きを読む

-

成績アップMVP賞

けんたくん(小学6年生)

ご利用プラン:隔週1回60分- 苦手な算数で100点が取れるようになりました!自信がついて、他の教科でも満点を目指します!

- けんたくん:テスト勉強とかする時に、勉強したところのどこを抑えていいかとか、...…続きを読む

-

- 入会時に費用はかかるの?

入会時にお子さんの指導カルテ作成や家庭教師登録費用として、入会金¥22,000(税込)をいただいています。

また、指導料の滞納などが発生した際に充当させていただく、保証金¥14,000円もいただいています。

補償金については、指導料などの滞納がなければ、退会時に全額返金しておりますのでご安心ください。

-

- クーリングオフはできますか?

はい、できます。お申し込みをされた契約書面を受領した日を含む10日間は、無条件でクーリングオフすることができます。(クーリングオフ期間は法定期間の8日間よりも自主的に2日延長し、10日間とさせていただいています。)

-

- 悩みが漠然としてるんだけど、相談できるの?

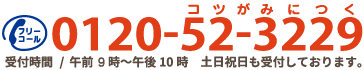

はい、大丈夫です。お子さんの成績のこと、苦手科目・得意科目、高校受験についてや今の勉強方法についてなど、何か心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。(無料相談窓口:0120-52-3229 午前9時-午後10時/土日祝も受付)

あすなろでは、初めて家庭教師を検討している方にも安心していただけるよう、細かな疑問・質問にもわかりやすくお答えしております。どうぞお気軽にお電話ください。

おかげさまで26周年

本当に成果が出る勉強のやり方を試してみませんか?

お子さんの勉強のことでお悩みの保護者さま!そのお悩み、あすなろにお聞かせください。

あすなろ26年の実績にかけて、「これなら頑張れる!」「勉強っておもしろいかも!」と思える勉強のやり方をご提案します。