学習障害(LD)のお子さんに向けて

学習障害(LD)とは?

学習障害(LD)とは、知的な能力には発達の遅れは見られませんが、「読む・書く・計算する・聞く・話す」など、基本的な学習能力のいずれかに困難がある状態をいいます。

目や耳から受け取った情報を脳の中でまとめ、再び外に発信するという流れのどこかに障害が生じていると考えられていますが、視覚や聴覚の機能に障害があるわけではありません。

特定の領域以外は他のお子さんと同じように出来る為、周りからは学習障害であるということが理解されにくく、「怠けている」「わざとやらないのではないか」といった見方をされがちです。

本人からしてみれば、「一生懸命頑張っているのにできない」という状況から「自分はできないんだ」と自信を失くしてしまうことも少なくありません。

つまずきの原因を理解し、学びの工夫をしてあげることが肝心です。

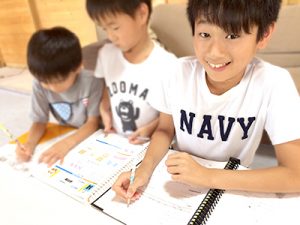

あすなろでは、お子さんがどこでつまずいているのかを見極めることで、お子さんをのばしていけるよりよい対策が取れるよう探求しています。

読字障害(ディスレクシア)

◆読字障害の特性◆

文字を読む能力に障害があるため、よく似た文字が理解できなかったり、文章を読んでいるとどこを読んでいるか分からなくなるといった特性があります。

また、字を読むと頭痛がしたり、逆さに読んでしまったり、読んでも内容が理解できないといったケースもあります。

読字障害のお子さんの場合、言葉や行を飛ばして読んだり、一文をどこで区切っていいのか分からず、一文字ずつ目で追ってしまうためスムーズに読むことが難しくなってしまいます。

他にも形の似ている文字を読み間違えたり、漢字の読み方が覚えられず度々つかえてしまう場合もあります。

読字障害のお子さんへの指導方法

文字の読み違いや読みづらさをなくす工夫

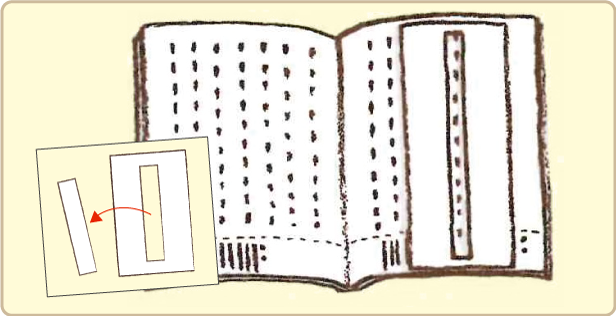

教科書を読む場合、文節の区切りが分かるように印を付けておいたり、どの行を読んでいるのか分かりやすいように、隙間の空いたシートを使ったりすると効果的です。

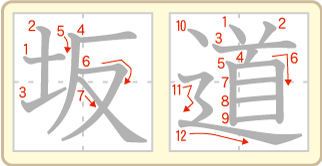

文字の読み間違いをしている場合は、二つの文字のどこが違うのか、見分けるポイントを伝えたり、間違ったらその都度一緒に確認しながら指導しています。

中には何回か音読してあげると耳で聞いたことを覚えて読めるようになるお子さんもいるので、お子さんに合わせて対応しています。

文節の区切りが分かるように印をつけておく工夫をしています

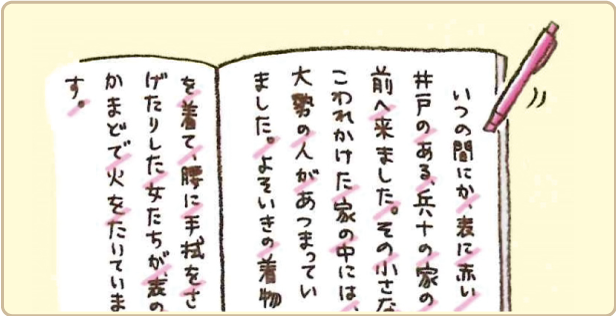

隙間の空いたシートを使ってどの行を読んでいるかを分かりやすいように工夫しています

書字障害(ディスグラフィア)

◆書字障害の特性◆

文字を書くことに関して障害があるため、文字を書き写すのが難しかったり、鏡字を書いてしまったり、作文が書けない、読点が理解できないなどの特性があります。

文字を上手に書けないのは、障害の特性によるものなので、本人の努力不足が原因ではありません。

文字の練習回数を増やしたり、上手に書けるまで何度も書き直しをさせたり、「とめ」や「はね」の正確さを過剰に求めたりしても、学習が嫌いになってしまいます。

書字障害のお子さんへの指導方法

やり方を工夫して指導しています

練習の量を増やすのではなく、どんなふうにして文字を覚えたり、書いたりしていくかやり方を工夫して指導しています。

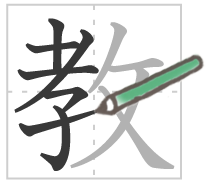

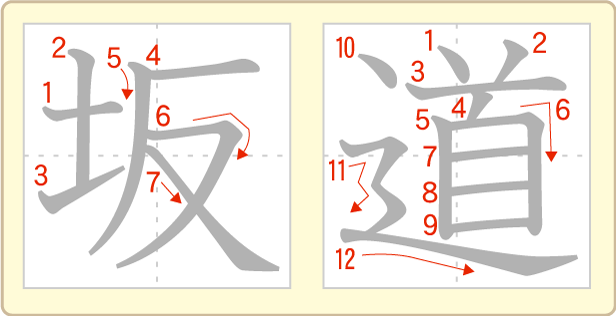

新しく覚える漢字の練習は大きめの見本を用意し、まずはなぞり書きをするなど、字の形を理解しやすいようにしています。

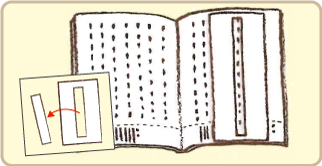

ノートは1マスが四分割されているタイプだと書きやすいこともあります。

文字の書き始めや書き順などに番号やマークを付ける工夫をしています

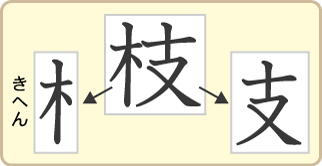

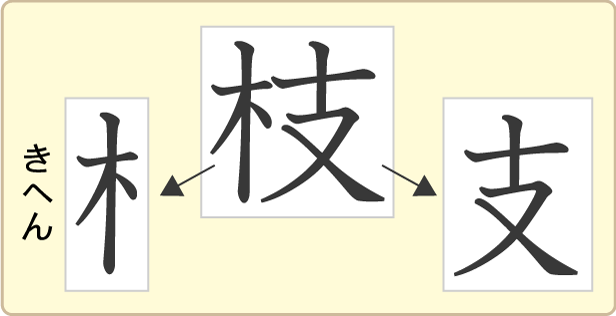

「へん」や「つくり」に分けて、漢字の組み立てを意識できるように工夫しています

算数障害(ディスカリキュア)

◆算数障害の特性◆

数字や記号を理解・認識ができない、簡単な計算ができない(指を使わなければできない)、繰り上がり・繰り下がりが理解できない、数の大小が理解できないなどの特性があります。

個人差はあるものの、計算は基本的には反復練習することでスピードや正確性を向上させることが可能です。

算数障害のお子さんへの指導方法

暗記して覚える方法

頭で理解するよりも目で見て繰り返し暗記するほうが得意なお子さんが多いので、計算式をカードにして繰り返しやっていく指導方法も効果的です。

九九についても表にしたものを貼っておくと、九九としてではなく文字列として覚えられるお子さんもいます。

その他の発達障害の特性とあすなろの指導方法についてはこちら

あすなろのサポート体制

あすなろは発達障害のお子さんを持ったご家庭の方の力になりたいと考えています。各種サポートのご用意はもちろん、関連情報を定期的に発信しています。